JOURNALジャーナル

-

お知らせ2024.02.03

【初開催】island company採用説明会のお知らせです。

-

COLUMN2024.04.22

奇跡の1ヶ月、KOSHIKI ART 2024 再生と兆しへの挑戦が始まりました。

-

REPORT2024.04.19

きびなご漁師がつくる、新しい定番土産「めしの素」

-

COLUMN2024.04.13

お金でサービスを買って都会で暮らす方が楽だよなと思う。

-

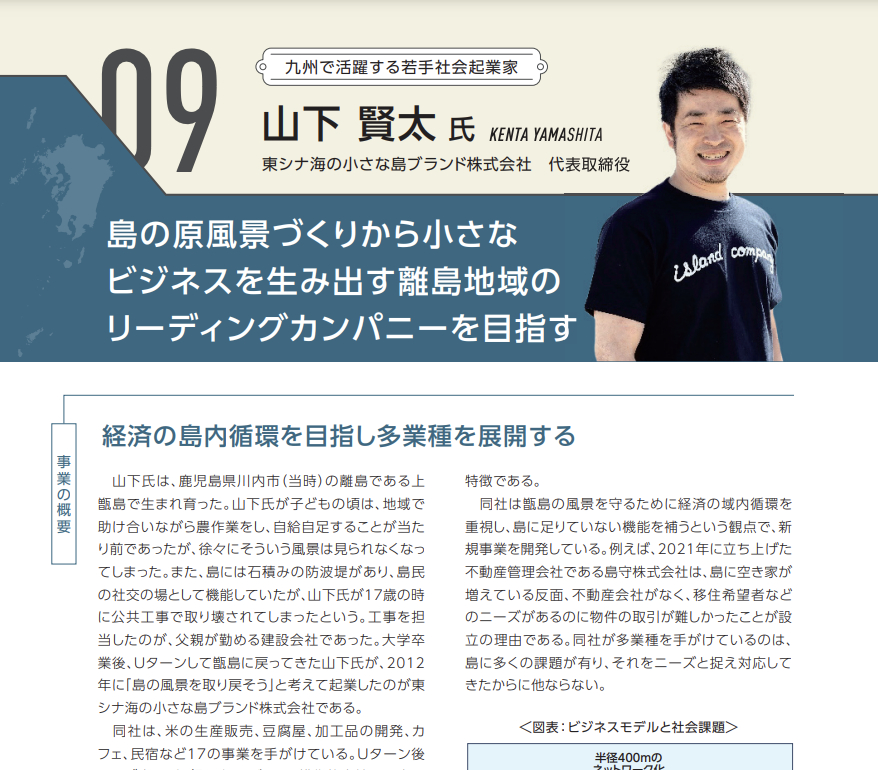

REPORT2024.03.18

ビジネスによる社会課題・地域課題解決に取り組む九州15社にピックアップされました。

-

REPORT2024.03.16

令和5年度 熊毛リーダーズスクール|屋久島と口永良部島における挑戦に伴走支援を行いました。

-

REPORT2024.02.20

【EVENT】山下商店甑島本店POP UP STORE in 熊本蔦屋三年坂

-

REPORT2024.02.12

甑島で、暮らしてみた。〜甑島列島移住体験 トライアルステイレポート〜

-

REPORT2024.01.08

【メディア掲載】nicethings 風を旅するに特集掲載されました。

-

COLUMN2023.10.07

人が死ぬ前に後悔することは、挑戦しなかったことだという。

-

COLUMN2023.08.15

どうか隣にいてくれる人たちに、一番に笑ってもらえる人生を。

-

REPORT2023.07.02

【東京初出展】ててて商談会に行ってきました

-

求人情報2023.06.25

【甑島求人】募集終了/甑島に暮らしてみる人