日常をつくる「名のない」関係性|インターン2025 レポート#03

こんにちは!island companyインターン生の相良千恵(さがらちえ)です!

お盆からあっという間に1週間が経ち、せわしなく過ぎていった日々の出来事と、一つ一つ向き合っている毎日。気づけば、甑島での生活も残り2週間となりました。

お盆の期間は、オソノベーカリーでは GYOZA NIGHT が、山下商店では島バルが行われていました。 GYOZA NIGHT には私もお客さんとして何度かお邪魔したのですが、そこで見た光景と肌で感じた空気感が今でも忘れられません。地域の子どもたちが遊んだり、走り回っている横で、大人は飲んで語り合う。時にはテーブルを超えて、一緒に美味しいご飯をいただきながら食卓を囲み、帰り際には「おいしかった~いつもありがとう」とスタッフに挨拶をしながらみんながお店を後にする。そこには店員とお客さんという関係よりも、大きなファミリーであるという感覚が強く残りました。

役割を超えたコミュニケーション

最近は、1日の大半をコシキテラスで過ごすことがほとんどです。お客様と直接関わる時間の長い、レジをメインで担当しながら、他のスタッフとお盆に向けて店内の案内をリニューアルしたりしていました。実際、お盆の期間は多くのお客様で賑わい、流れる時間もいつもより何倍も早く感じました。そのため、レジの前が長蛇の列になっていると、少しでも早くお会計を済ませなきゃ、と焦ってしまうこともあります。ましてやお客さんと会話をする余裕なんて生まれるはずもありませんでした。

しかし、お客さんはスピードが早く、効率の良いパフォーマンスを求めているわけではないかもしれません。いつの間にか、お客さんに迷惑をかけないためのコミュニケーションになっていることに気が付きました。お客さんをスピードで満足させるよりも、並んでいたことも忘れてしまうような一瞬をつくる方が、きっと目の前の人とつながることができるはず。

そのため、スムーズなご案内や、キッチンとの連携など求められることはたくさんある中でも「ぬくもりを感じるコミュニケーション」を一番に心掛けたいと思い、実践した一週間でした。最初は漠然としたものでしたが、徐々に自分の目指す「ぬくもりを感じるコミュニケーション」が見えてきたような気がします。それは、店員とお客さんという関係性を超え、人と人としての会話を楽しむことでした。

オソノベーカリーは、時間の流れがゆったりで、ほっとひと息つけるような空間。お盆の時期は、地域のご家族が歩いて夜ご飯を食べに来ることも。そんなオソノベーカリーに比べて、コシキテラスは観光客の方も多く、旅の途中で立ち寄りたくなるような場所。そのため、家族という感覚までは持てないかもしれません。それでも、お互いが「少しだけど話せてよかったな」なんて1日の終わりに思えるような言葉を交わせるよう、意識する日々。実際に、自分が納得のいく関わりができた日も、数えられるくらいではありますが、確実にありました。

そして、私が「ぬくもりを感じるコミュニケーション」を意識することができたのは、一緒に働くスタッフのおかげ。キッチンで食事をつくるスタッフ、ドリンクをつくるスタッフ、ホールとして食事を提供してくれるスタッフ、それぞれに役割はあります。しかし、役割ににとらわれているわけではありません。一日の中でも、さまざまな役割を経験することで、自分自身が「自分らしさ」とは何か向き合うことができます。そして、一緒に働く仲間たちも「その人らしさ」を認識していく。役割の枠を超え、それぞれの「らしさ」から生まれる在りたい姿を一緒に実現していくことのできる関係性を築きたい。これは、islandcompanyの半農半漁的な働き方だからこそ、気づくことのできた在りたい関係性です。

物事を捉える目線

お祭りでは、「かずらたて」という里集落の伝統行事が行われます。当日の早朝に、山へ「くずかずら」を採りに行き、つなぎ合わせて大綱をつくる。それをお化粧をした人たちで持ち、地域を歩きます。もともとは、里地区の5つの集落が集まって行なっていた「かずらたて」も、人口が減少し、今では年毎に各集落が持ち回るかたちに。

しかし、これは、伝統行事を守るための変化。そして、島という小さなコミュニティでは、その伝統行事を支える人々が日常の中にいます。

今では、当たり前のように二足、三足の草鞋を履いて生きるヒトが島には多くいます。ケンタさんもその1人。island companyの代表でありながら、商工会青年部のメンバーでもある。里の花火大会は、商工会のみなさんが、打ち上げ資格を取得し、火師の方々と準備から共に動いてくださっています。

花火大会に限らず、伝統行事のつくり手のみなさんは道ですれ違う地域の方かもしれないし、スーパーの店員さんかもしれないし、お隣さんかもしれない。

小さなコミュニティだからこそ、顔の見える関係性の中につくり手の方々がいて、自分自身もその1人である意識が強くなります。

そして、花火大会の半分を占めるメッセージ花火は心にぐっとくるものがありました。2カ月しか島にいない私でも、知っている方のお名前も。どこかの誰かではなく、島に住む人々の暮らしやあたたかい関係性が、花火とともに目の前に広がっているようでした。

頼ることで生まれるもの

お盆の後半、私は風邪を引いて寝込んでしまいました。これまでお盆に向けて働き方や人員配置を考えてくださっていた会社のみんなに申し訳なさを感じながらも、東京では感じることのなかった、ヒトとのつながりを強く感じる時間になりました。

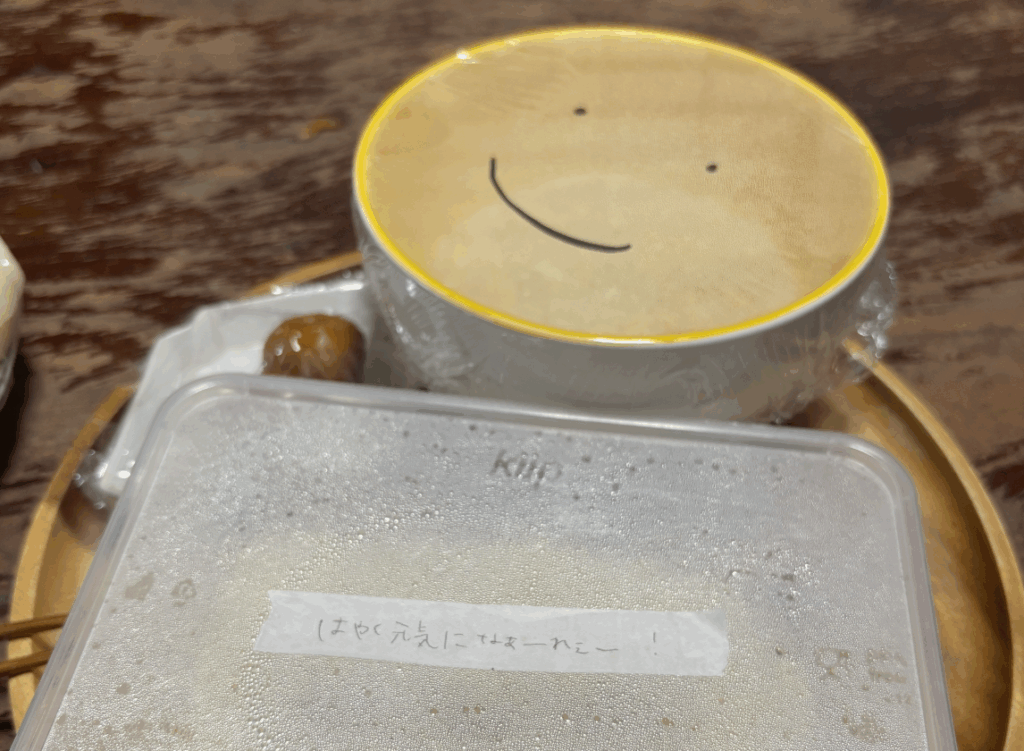

熱っぽさを感じてから、シェアハウスをしている仲間がお隣さんに体温計を借りに行ってくれたり。体調が悪いことを知った逆サイドのお隣さんがももを届けてくれたり、会社のスタッフがおじやをつくって、家まで届けてくれたり。仕事を会社のみんなでカバーしてくれたり。義務感や規則から発生する行動ではなく、「困った時こそお互いさま」という言葉の意味を身に染みて感じました。

今の時代、分からないことがあればChat GPTに聞けばなんでも知ることが出来て、Uber Eatsをすれば家にいながら食べたいものを食べれるような時代。だけど、昔であれば分からないことは、その分野に詳しそうな人に聞きに行ったり、自分で作れないものは、一緒につくって欲しい、と誰かに頼んでみたりしたのではないかと思います。

そのため、今を生きる人たちは、誰かに頼ることで築いてきたはずの関係性や信頼関係が希薄になってるように見えます。しかし、島はお金やサービスだけでは解決できない環境。Uber eatsではなく、ご近所さんが鍋ごと手作り料理を運んで、持ってきてくれる世界。甑島にいる間は、現代の当たりまえが壊され、自分が周りのヒトに生かされていることをはっきりと感じます。

島に来る前、友達が「恩返しではなく恩送りをしていきたい」と言っていたことを思い出しました。東京から来たよそ者でありながらも、私と一人の人として向き合ってくださる島のみなさん。そして、甑島で受け取ったたくさんの優しさと支えられている、生かされているという感覚。東京に帰ってからも、この恩を自分の手の届く範囲の誰かに、少しずつ渡して、生きていきたいです。