island company インターン奮闘記 #16 ローカルゼブラ視察レポート

こんにちは、island company. インターンの岡田 栞那です。今回は、「令和6年度 地域の社会課題解決企業支援のためのエコシステム構築実証事業」の視察会として、石見銀山へ伺いました。

一日目は、世界遺産に登録されている石見銀山を、華やかな観光地ではなく、人々の生活が息づく場として捉え、“衣・食・住・美”を通じて生き方・暮らし方を提案している群言堂が拠点を置く大森町を訪れました。

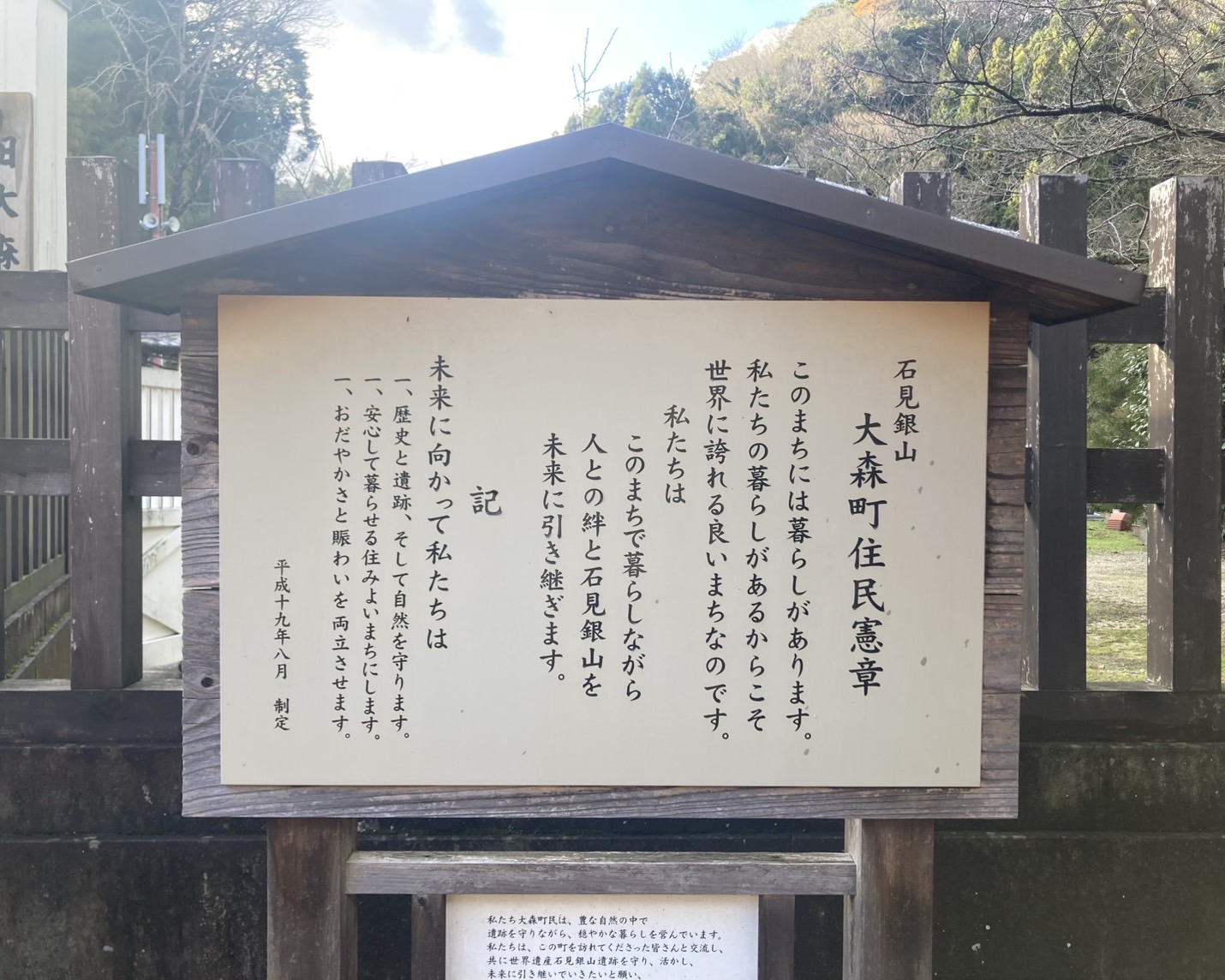

世界遺産登録時には、「大森町住民憲章」が制定され、不特定多数の観光客をやみくもに受け入れるのではなく、まちにある暮らしを守り、おだやかさと賑わいの両立を選択したことは、まちにとって大きな分かれ道だったのではないかと思います。

大森町の人口規模が400人ということ、大森町が位置する大田市には石見銀山課があること、大森町民が自分たちの暮らしに愛着を持ち、声を上げたこと、様々な要因があると思いますが、世界各地でオーバーツーリズムが深刻な問題となっている今、他のまちでもどうしたらそのような選択肢がとれるのかという再現性を更に探りたいです。

400~500人がひとつのコミュニティのベストサイズかもしれないというお話から、ケンタさんが話している半径400m圏内がちょうど人が歩きたくなる範囲という近隣住区論を思い出し、『400』という数字が何か一つキーなのではないかと。

頑張らない仕組みづくり

観光客のために特別な料理や空間、おもてなしを用意する観光はなんだか疲れてしまい、持続可能ではありません。あくまでも訪問者は、大森町の暮らしにお邪魔する。観光客にまちが合わせるのではなく、人々の暮らしがあって、その飾らない上質な日常を感じることが訪問者にとっての価値になる。

「観光が軸だけど、観光が中心ではない」という石見銀山群言堂グループ代表取締役社長である松場さんの言葉にその姿勢が集約されている気がしました。

また、大森町で再認識した「家」や「仕事」のニューノーマル。

不動産を法人所有化し、個人ではなく、地域が家を持つという形が生み出されつつあるとのこと。その中で、空き家をクリエイティブが担保された家にリノベーションすることで、中期滞在用の一棟貸し宿と借家という2つの出口を作ることができます。この“家と宿の間”という概念は、日常と非日常のいいとこどりのあるようでなかった考え方ではないでしょうか。

群言堂だけではなく、石見銀山を拠点とする義肢装具メーカー 中村ブレイスも空き家を改修して図書館を作ったり、中華料理屋やパン屋の初期投資を担って、毎月の賃料として回収していたりいます。

甑島でも不動産屋さんがなかったり、私の地元の中島でも借りられる空き家が足りていなかったりという現状が各地域であることから、地域の不動産管理のモデル構築は大きな可能性を秘めています。

仕事という点では、地域の中で事業協同組合をつくり、『会社ではなく、地域に就職をする』という働きの形を作っていくのだといいます。“この会社で働きたい”というニーズだけではなく、“この地域で働きたい”というニーズがどんどん高まっていく中で、地域の中で複数の事業所で働くというワークモデルは日本各地で生まれています。

外を知るための二拠点居住

さらに新たな気づきとして、私は二拠点生活や中長期滞在は、都会から地方に来る人の話だとずっと思っていました。

しかし、セッションで出た「地方の若者が進学を機に、地元を出るという常識が変わるかもしれない」という話の中で、地元の若者が一度も外に出ずに、地元に残り続けることは果たしていいことなのかという疑問が私の中に生まれました。すぐに地元に戻ることを考えていた地方の若者としては、外に出たからこそ地元の魅力や価値に気づいたり、柔軟な視野や考え方を持つことができると思っています。だからこそ、地域だけに居続けること=地域の中で閉じることは、その人とその地域の可能性を狭めているようにも思います。

地方に興味のある都会の人だけではなく、地方に住む人は外を知るために、二拠点居住や中長期滞在で外に行く“軽さ”が広がればいいなと。

私も外へ出る重要性をひしひしと感じていたため、大学卒業後の進路として地元に戻るor地元以外で働くの二者択一で考えていましたが、もっと多拠点居住の選択肢を考えてもいいのだと心なしか気持ちが軽くなりました。

2日目に訪れたのは、湯治場としても長い歴史を持ち、石見銀山を支えた港町 温泉津。

15分あればぐるっと回れるほどのサイズのまちの中に、古くから営まれている旅館とスパイスカレー、ハンバーガー、サウナ、ゲストハウスなどの新しいお店が混在しています。

銀貿易の港として様々な国の船が出入りしていたため、異文化に寛容なDNAが引き継がれているのではないかと、温泉津で7つのゲストハウスを運営する株式会社WATOWAの近江さんは仰っていました。

中長期滞在者を増やすためのコインランドリーやお店を開きたいシェフのテストマーケティングの場所としてのシェアキッチンなど、自分で事業をやりたい人が来る仕込みがあらゆる形でなされていました。

自分で全てやるのではなく、ベーシックインフラは整えてあとはやりたい人に任せる。土台を整えながらも自分で完結させず、あえて任せる姿勢が、多くの挑戦者を引き寄せている秘訣だと感じました。

群言堂や中村ブレイスという古くから地域に根ざした企業がまちをリードする大森

個人事業主的に挑戦と商いが生まれている温泉津

短い滞在だったため石見銀山を知るにはもう少し時間を要しましたが、2日間の中でも私が感じたこととして、

“自分が欲しい、自分が楽しい暮らしをつくる”

極論これに尽きます。

頑張らない、やめてもいい、成功しようと思わない。

2日間の視察の所々で耳にした“無”責任なスタンスには、消して楽なものではなく、自分のやりたいことをやるために本質的な部分に向き合う根気強さや覚悟が必要です。自分の納得感を追求することほど難しいことはありません。ここで言う『自分』は消して物理的な自分だけではなく、自分の周りの人や地域など自分に関わりのある周囲も含めた『自分』。

自分の範囲を広げ、自分とまちの境界線を溶かしながら、身体的感覚を大切にまちを面白くしているローカルゼブラたちが石見銀山にはいました。

岡田 栞那 プロフィール

愛媛県の沖合に浮かぶ人口約2000人の島「中島」の有機農家のもとに生まれ育ち、外国人技能実習生の受け入れに関わる中で現状の体制に課題感を持つ。現在は、「島全体として技能実習生を受け入れ、彼らを巻き込んだまちづくりの事業を立ち上げたい」というのが目標。2024年春の鹿児島離島文化経済圏主催の「離島を体感するかご島インターン」をきっかけに甑島へ。island companyが描いている未来を一緒に創りたい、もっとこの人たちが考えていることを知りたいと思い、2024年6月より4ヶ月のインターンをスタート。